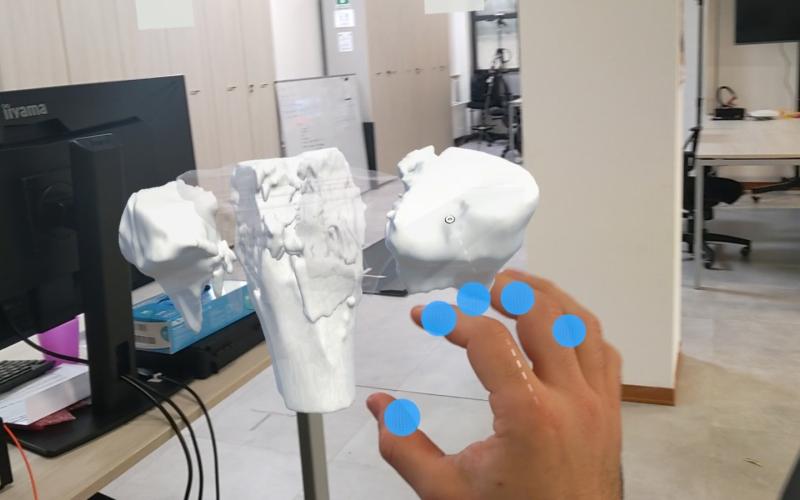

Dal team di bioingegneri e robotici del DII l'integrazione di visione e stimoli tattili per la ricomposizione di fratture complesse

Leggi tuttoIntervista a Federico Faggin “Dal linguaggio dei simboli alla realtà del significato: il ruolo della coscienza”.

Lunedì 29 settembre 2025 l’Università di Pisa ha ospitato Federico Faggin, scienziato e inventore, padre del primo microprocessore e pioniere della microelettronica. Invitato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, lo scienziato ha tenuto nell’Aula Magna Nuova di Palazzo La Sapienza una conferenza dal titolo “Dal linguaggio dei simboli alla realtà del significato: il ruolo della coscienza”. Nel suo intervento, Faggin ha affrontato alcuni dei temi che più lo impegnano da anni: il rapporto tra coscienza e conoscenza, il significato autentico dell’esperienza umana e i limiti dell’intelligenza artificiale. A valle del suo intervento, ha risposto ad alcune domande per meglio chiarire questa parte del suo pensiero.

Professore Faggin, il titolo del suo seminario parla di un passaggio “dal linguaggio dei simboli alla realtà del significato”. Cosa intende con questa espressione?

Viviamo immersi nei simboli: parole, numeri, codici, linguaggi formali. Ma i simboli, di per sé, sono solo segni convenzionali. Il significato non è dentro il simbolo, né è riscontrabile nel mondo empirico come correlato materiale del simbolo, ma nasce dall’esperienza cosciente. In questo senso il linguaggio della scienza, che è pura manipolazione simbolica, non potrà mai produrre comprensione del significato. La mia riflessione è proprio su questo passaggio: come la coscienza trasforma il linguaggio in esperienza vissuta, in realtà significativa.

Una scienza che si interroghi sul significato implica quindi un cambio di paradigma?

Sì. Credo che siamo a un punto in cui la scienza dovrà integrare la dimensione interiore e qualitativa dell’esperienza cosciente con l’analisi quantitativa e simbolica. Solo così potremo avere una comprensione più completa della realtà. La meccanica quantistica ci fornisce gli strumenti teorici per poterlo fare, perché certe caratteristiche fondamentali dell’informazione quantistica hanno tutte le peculiarità del libero arbitrio e dell’esperienza cosciente. Come le esperienze coscienti, gli stati dei campi quantistici non sono replicabili. Inoltre, l’ineffabilità dell’esperienza cosciente trova espressione matematica nel teorema di Holevo che afferma: la massima informazione ottenibile da un sistema quantistico in uno stato puro è un bit per ogni qubit che ne descrive lo stato. Quello che proviamo è rappresentabile con moltissimi qubit (un qubit rappresenta un’infinità di stati), mentre un simbolo è rappresentato da uno o più bit (un bit rappresenta solo due stati). Ne segue che uno stato quantistico puro non è conoscibile da fuori, ma come un’esperienza cosciente è conoscibile solo “da dentro”, cioè dal sistema che è in quello stato.

Il modello da lei proposto fa delle assunzioni molto forti, sulle quali poi costruisce la sua teoria della conoscenza: lei assume che coscienza, pensiero e libero arbitrio siano entità ontologiche e pre-verbali, e condizione necessaria dell’esistenza e della conoscibilità del mondo materiale.

Esatto. il mio è però non è un vero e proprio dualismo perché parto dall’assunzione che la realtà fisica emerge dai simboli creati da enti coscienti che comunicano tra di loro. Simboli e significato sono quindi correlati, ma il significato è sempre più profondo di quanto lo siano i simboli che lo esprimono, perché essi non possono esaurirlo. Assumendo questo possiamo spiegare il nostro processo di conoscenza e auto-conoscenza, altrimenti il fatto che gli esseri umani possano conoscere resta inspiegabile

Lei è noto come uno dei padri del microprocessore e ha contribuito allo sviluppo di tecnologie che hanno reso possibili i computer moderni. Cosa l’ha portata oggi a concentrarsi sulla coscienza?

Dopo una vita passata a progettare macchine simboliche, ho compreso che esse, per quanto potenti, non possiedono significato intrinseco. I computer manipolano simboli, ma non sanno che cosa quei simboli significhino. Mi sono chiesto allora: che cos’è, invece, questa facoltà tutta umana di dare senso alle cose? La risposta conduce inevitabilmente allo studio della coscienza. La mia esperienza personale mi ha fatto capire che la nostra natura è molto più vasta di quella che la scienza oggi ci descrive.

Quindi secondo lei l’intelligenza artificiale non potrà mai essere cosciente?

L’intelligenza artificiale, per sua natura, elabora simboli seguendo regole programmate o apprese. Può imitare certi aspetti dell’intelligenza umana, ma il significato autentico richiede esperienza interiore, un “sentire” che le macchine non hanno. La coscienza non è una proprietà emergente di un calcolo, ma un principio fondamentale della realtà.

Aldilà della teoria della conoscenza, mi sembra che il suo messaggio abbia una importante portata etica e morale, in un contesto, com’è quello dell’odierna società occidentale, in cui più che di scienza si può parlare di “scientismo”, che porta con sè anche una visione in un certo modo distorta del metodo scientifico perché è diventata, specie negli ultimi anni, una nuova religione. La visione dell’uomo come macchina, e quindi smontabile e manipolabile che questa visione porta con sé è la negazione di secoli di umanesimo.

Sì, lo scientismo che impregna la nostra cultura e società è non solo la negazione della profonda cultura umanistica che è stata uno dei pilastri della nostra civiltà, ma è la negazione della vita stessa. Lo vedo soprattutto nelle infinite discussioni sull’intelligenza Artificiale, che sempre di più si va sostituendo al pensiero e alla ragione, devo dire, con dispiacere, anche nei programmi scolastici.

L’umanità per evolversi ha bisogno di un infinito processo di conoscenza. In questo senso il mio modello teorico afferma che questo processo è inesauribile, proprio per la natura stessa della relazione tra l’essere e il simbolo. Solo in questo processo l’uomo può acquisire consapevolezza di non essere una macchina.